Афанасий Кальнофойский и его книга «Тератургима»

"Тератургима, или Чудеса". Киев: Горлица, 2013. С. 3 - 5

23 июля в Киево-Печерской Лавре состоялась презентация проекта «Тератургима, или Чудеса». «Уникальным духовным кладом» называют издатели этот древний трактат, составленный в начале XVII веке по инициативе святителя Петра Могилы. Он представляет собой логическое продолжение фундаментальных исторических трудов и важнейших русских летописей — «Повести временных лет» и «Печерского патерика».

Приняв Святое Крещение, Русь постигала христианство через опыт Византии, где к концу Х века сложились основные богослужебные уставы, принципы архитектурного построения храма, традиции иконописи, жанры церковной книжности [1]. Неотъемлемой частью Церкви является монашество, устремленное к высшей мере уподобления Христу [2].

На византийских землях монашество, после «закалки» в пустынях, пришло и в города [3]; на Руси же, напротив, первые документально известные монастыри были городскими, – их содержали князья (первыми оценившие преимущества новой веры), а населяли, по всей вероятности, иноки из Византии [4], — и лишь в середине XI века возникла обитель, созданная не по инициативе князя, пустынная по месту расположения и первоначальному укладу жизни, населенная по преимуществу русичами — Киево-Печерская Лавра [5].

Ее основатель преподобный Антоний Печерский был до монашества жителем древнерусского Любеча, во время странствий по святым местам христианского Востока принял постриг на Святой Горе Афон, а позже вернулся на Русь, повинуясь пророческому указанию своего наставника: «Через тебя многие станут черноризцами»[6]. Предпочтя киевским монастырям обитание в пещере за городом и имея за плечами опыт великой школы Афона, он говорил с простыми единоплеменниками на родном языке и открыл им прежде неведомую для большинства из них красоту монашества, которая привлекла к преподобному Антонию учеников (включая выходцев из знатных семей). Во второй половине века монастырь переместился на поверхность, обратив свою пещерную «колыбель» в место подвига отдельных иноков и усыпальницу братии [7]. Это не умалило значения Лавры: святость многих ее насельников способствовала признанию обители первенствующим из монастырей Руси [8].

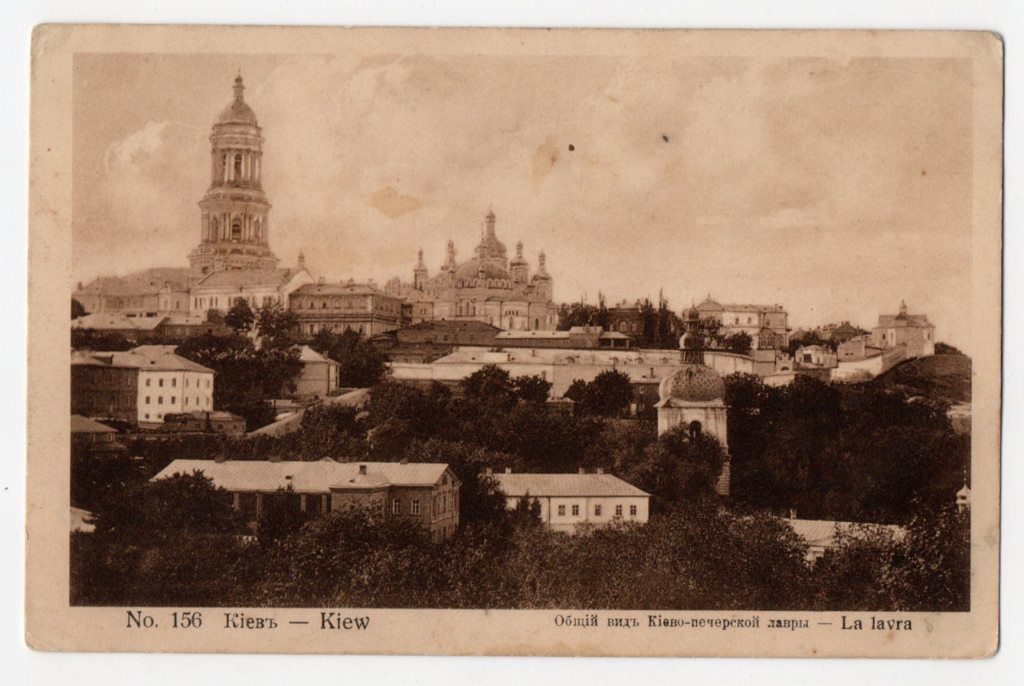

Хромолитография «Общий вид Киево-Печерской Успенской лавры».

Одесса, типография Акционерного Общества Н. Т. Корчак-Новицкого. 1907 год

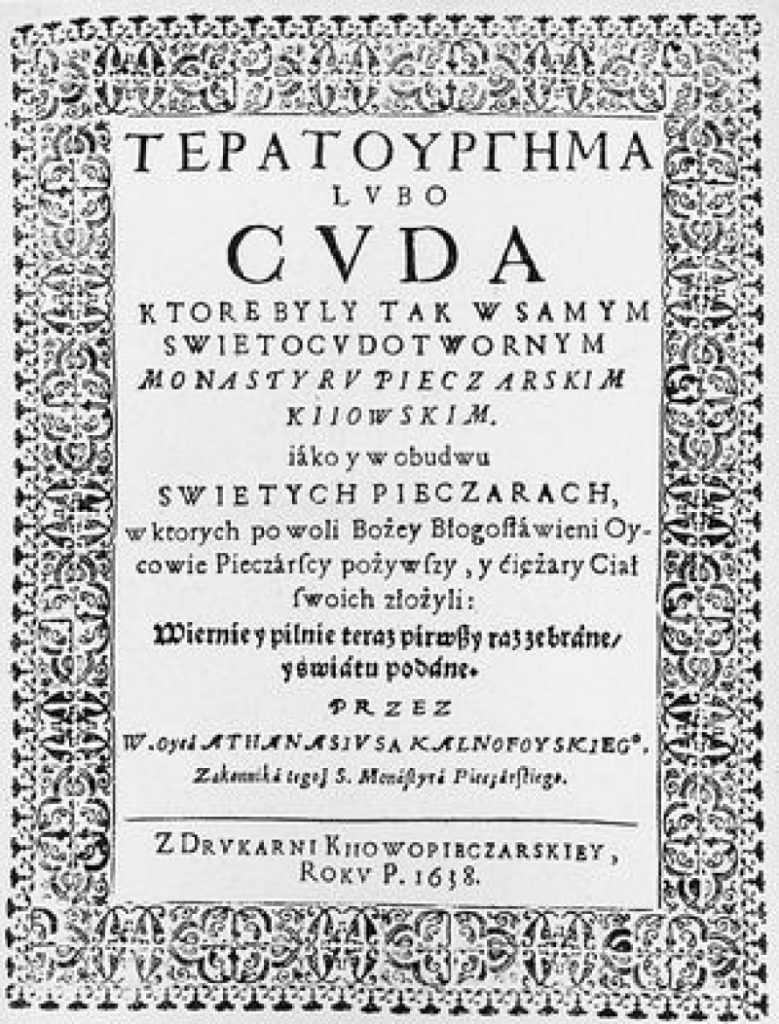

После вторжения батыевских орд, земли Руси шли к свободе от иноземного ига разными путями: север — через Московское государство, юг — через Литовско-Русское. В то время, как первый переживал ужас опричнины, второй стал провиницей Польши в составе польско-литовской Речи Посполитой и подвергся дискриминации православного населения. Отвергая культурную и религиозную ассимиляцию со стороны Польши, и в то же время осознавая свое отличие от Московии, юг Руси становился Украиной, а Лавра — одним из оплотов Православия в католической Речи Посполитой. В этом историческом контексте и появилась в 1638 году книга, представляемая ныне читателю в новом издании — «Тератургима, или чудеса, которые были как в самом свято-чудотворном монастыре Печерском Киевском, так и в обеих святых пещерах [его]».

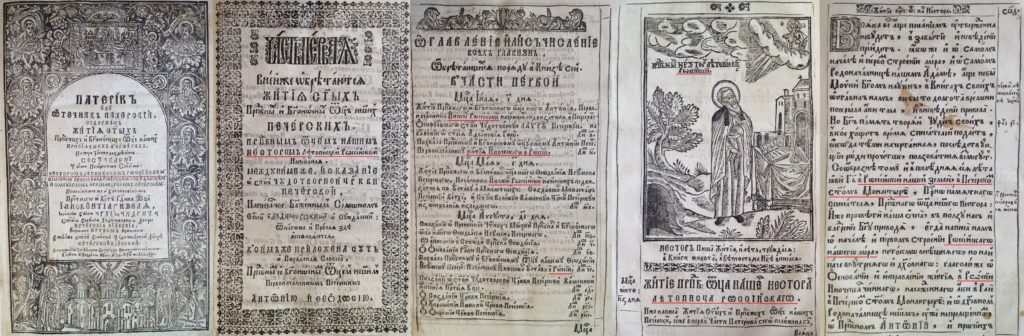

Включаясь в полемику с католическими и протестантскими теологами, которые сомневались в истине Православной Церкви, «Тератургима» свидетельствовала о чудесах, явленных у святынь Лавры в конце XVI — первой половине XVII веков. Издание этой книги стало одним из деяний Киевского митрополита и лаврского настоятеля святителя Петра Могилы по укреплению Православия в Украине и Беларуси. За три года до «Тератургимы», под патронатом святителя Петра увидел свет «Патерикон, или жития свв. отцов Печерских» [9]. Он представлял собой особую, специально подготовленную для издания 1635 года редакцию «Киево-Печерского Патерика» — сборника житий лаврских подвижников добатыевской эпохи.

Собранный в XIV — XV веках из произведений XI — XIII веков «Патерик» был первым древнерусским творением жанра «отечников», заимствованного из Византии, и одной из самых любимых на Руси книг. До XVII века он распространялся в рукописях, а «Патерикон» стал первым его печатным изданием [10]. Составленные учеными соратниками святителя Петра, соответственно Мстиславским епископом Сильвестром Коссовым (будущим преемником Могилы на митрополии) и лаврским иеромонахом Афанасием Кальнофойским, изданные в Печерской типографии на польском языке «Патерикон» и «Тератургима» образовалидиптих о древних и новых знамениях святости в Лавре [11].

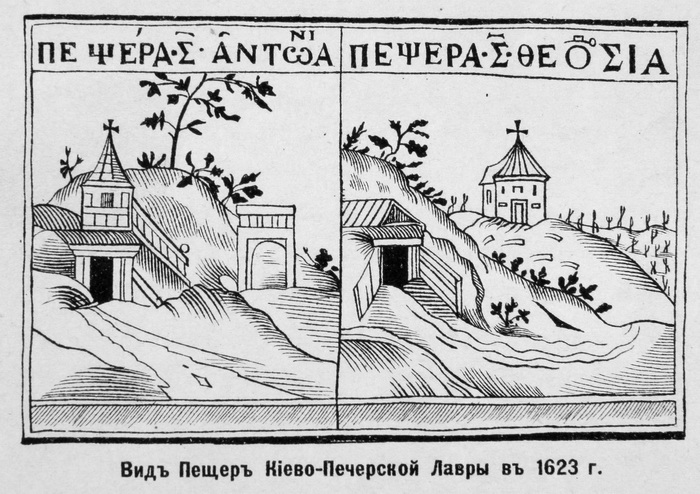

Продолжая «Патерикон», «Тератургима» рассказывает не только о своей эпохе, но содержит и оригинальные известия о древней Лавре, которые позже стали традиционными наравне с данными «Патерика». Самый яркий пример — именно «Тератургима» предлагает «привязку» топографии лаврских пещер 1638 года к летописным ориентирам XI — XV веков и вводит термины: «Ближняя пещера св. Антония»,«Дальняя пещера св. Феодосия». Она же гласит, что храм Св.Троицы на главных воротах обители и больницу при нем воздвиг преподобный Никола Святоша (строки летописей и «Патерика» об этом подвижнике XII века не сообщают о храме, но его кладка относится ко времени до Батыя).

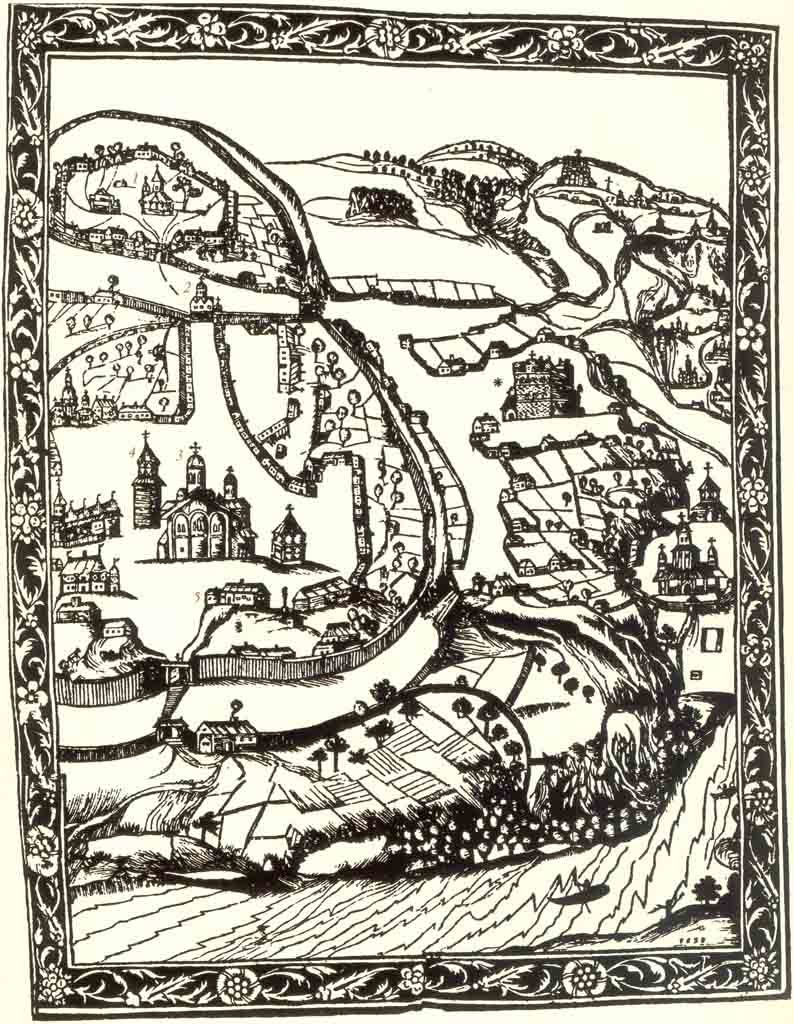

Карта Верхней территории Печерского монастыря в «Тератургиме» Афанасия Кальнофойского. Издание 1638 года

На страницах «Тератургимы» помещены первые печатные планы Киева и Лавры с ее пещерами (и покоящимися в них мощами святых) [12]; это – вторые картографические изображения города после риснуков купца Мартина Грюневега, побывавшего здесь в 1584 году [13](последние представляют собой упрощенные схемы-миниатюры на полях рукописи [14], тогда как планы о. Афанасия — хотя и не безупречные, но подробные вшитые раскладные карты). Они запечатлели Киев и Лавру в канун Хмельниччины и последовавших за нею перемен в облике города (восстановления крепости на Старокиевской горе, перестройки древних церквей в стиле барокко) [15].

Обращает на себя внимание ряд замечаний «Тератургимы», забвение которых не раз приводило к мифологизациям. Так, за треть века до Иоанна Гербиния («Религиозные киевские подземелия», 1675) о. Афанасий отрицал слух о фантастической длине лаврских пещер, которому поверили даже некоторые польские ученые XVI — XVII веков. «Тератургима» также открыто указывает на разную степень сохранности покоящихся в пещерах мощей («одни остались целы, другие распались»), не находя здесь повода к умалению святости ни одного из подвижников (в том же духе об этом упоминал посетивший Лавру в 1654 году архидиакон Павел Алеппский из Сирии [16]).

После перехода Украины под московский протекторат, в Лавре составили новую печатную редакцию «Патерика» — на церковно-славянском языке, которая неоднократно публиковалась с 1661 года до начала ХХ века с правками и дополнениями при переизданиях [17]и в 1897 году переведена на русский язык по тексту издания 1702 года [18]. Из «Патерикона» она заимствовала некоторые черты построения структуры, отличавшие издание 1635 года от рукописных редакций XV века [19], а из «Тератургимы» — идею приложения карт пещер (две новые версии карт прилагались к части экземпляров изданий 1661 и 1702 годов) [20]. Церковно-славянский аналог текста «Тератургимы» создан не был, но к ее содержанию обращались многие поколения историографов Лавры и Киева[21]. Предпринимались попытки частичного перевода книги на русский и украинский языки [22]. Несколько раз изданы записи святителя Петра Могилы, из которых автор «Тератургимы» почерпнул свидетельства о чудесах у лаврских святынь [23].

Как ни парадоксально, при всем богатстве содержания и выдающемся значении «Тератургимы», сведения о ее авторе довольно скромны. Долгое время единственным их источником считалась сама «Тератургима», где они распылены по тексту. Известно было, что о. Афанасий Кальнофойский жил в первой половине XVII века и являлся иеромонахом Лавры [24]. Историограф Киево-Могилянской академии Виктор Аскоченский предполагал (1856) в о. Афанасии ее питомца, другие историки не исключают учебы Кальнофойского за пределами Украины; в любом случае, ссылки «Тератургимы» на древнюю и новую литературу говорят о хорошем образовании автора [25].

Оценка о. Афанасием казачества с позици шляхты (в посвящении князю Святополк-Четвертинскому) и упоминание в числе благодетелей Лавры шляхтича Габриеля Кальнофойского может указывать на шляхетское происхождение самого писателя, при котором, однако, он обращается к читателю как патриот православной «Роксолании» (Руси) [26]. Доцент Львовского университета Владимир Александрович (1991) считает родиной о. Афанасия с. Канафосты (бывшее Кальнохвосты) Самборского района Львовской области, известное с 1436 года (если эта гипотеза верна, то начальное образование Кальнофойский мог получить в школе Львовского братства) [27].

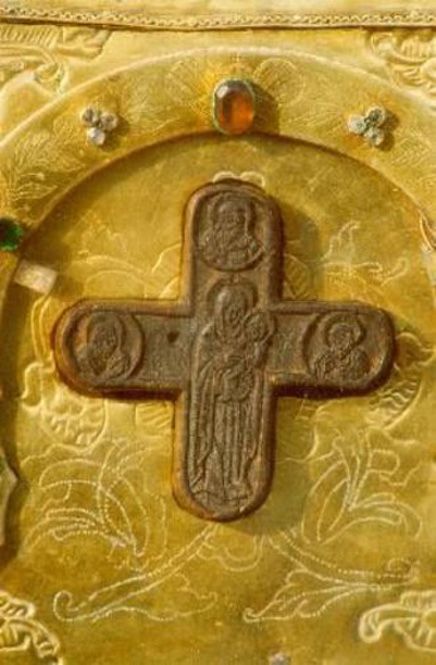

В один год с «Тератургимой» Лавра издала описание чудес от Купятицкой иконы Пресвятой Богородицы игумена Купятицкого монастыря Илариона Денисовича — «Парергон» — под редакцией и с текстами поучений о. Афанасия, чье соавторство оговорено на титуле [28].

Купятицкая икона Пресвятой Богородицы представляет собой небольшого размера медный крест. На одной стороне креста рельефно изображена Богоматерь с Предвечным Младенцем на левой руке, на другой — Распятие

В том же 1638 году писатель оставил заметки на полях «Триоди цветной» лаврской печати 1631 года. В них он уже называет себя «игуменом Винницким». 28 июля 1646 годом датировано завещание о. Афанасия. Его копию в актовых книгах Перемышля выявил в Центральном государственном историческом архиве Украины в г. Львове и опубликовал в периодике Гарвардского университета В. Александрович (1991). Документ оформлен на имя родного брата писателя, Петра Кальнофойского, через доверенное лицо последнего — шляхтича Каспара Черпковского. Свою личную библиотеку и вещи о. Афанасий завещал Киевскому братству (при котором действовала Киево-Могилянская академия), рукописи стихов и поучений — монастырю в Добромиле (В. Александрович допускает, что в этой обители Кальнофойский принял монашество), деньги — священноначалию Лавры: «200 злотых даю на больницу Печерскую, с тем, чтобы кто-нибудь, пользуясь этими деньгами, убогим давал ежегодно долю в 20 злотых; если это закончится [предполагают, что речь идет о кончине завещателя], данную сумму должно вернуть в монастырь Печерский, из нее 100 — на погребение и сорокоуст мой и брата, злотых 50 — в Межигорье на сорокоуст, злотых 10 — убогим, злотых 40 — служке моему на учебу». Наблюдение за исполнением своей воли о. Афанасий вверил игумену соседнего с Лаврой Пустынно-Никольского монастыря Исайе Трофимовичу. В том, что лаврскому священноначалию была поручена забота о погребении и поминовении о. Афанасия, историк О.Чумаченко видит основание считать местом его упокоения Киево-Печерскую обитель [29].

Главный труд о. Афанасия сочетает в себе черты исторического повествования, трактата по богословию, сборника проповедей, полемического сочинения, путеводителя для паломников; не ограничиваясь одной прозой, автор выступает и как поэт, применяет разные варианты стихосложения. Структура и стиль книги отражают дух своей эпохи: хотя о. Афанасий утверждает, что в «Тератургиме» нет «слов витиеватых», однако, по признанию В. Шевчука, «перед нами – один из выдающихся памятников украинского литературного барокко»[30].

Сколь ни покажется странным нижеследующее сравнение, но исторические реалии, отраженные в «Тератургиме», напоминают сегодняшнюю действительность: как и в эпоху Речи Посполитой, Украина — полиэтническая и поликонфессиональная страна с большими социальными контрастами. Это по-своему усиливает актуальность книги, хотя в целом значение «Тератургимы» никогда не умалялось: не только потому, что она представляет собой памятник истории, но и потому, что ее основная идея о неиссякающем действии благодати Божией в Православной Церкви — торжествует над временем.

Не подлежит сомнению, что «Тератургима» достойна академического переиздания с солидным научным комментарием. Но в настоящем случае издатели ставили перед собой более скромную, хотя и не менее важную, как нам представляется, задачу: вернуть великую книгу в руки широкой читательской аудитории, для которой, несмотря на частые упоминания о «Тератургиме» по тому или иному поводу, знакомство с полным текстом произведения не может не стать Открытием.

Примечания:

- Турилов А. А. Духовная литература и письменность. X – XVII вв. // Православная энциклопедия. Том «Русская Православная Церковь». Москва, 2000. С. 372 — 381. Желтов М. С., Сергий Правлолюбов, протоиерей.Богослужение Русской Церкви. X —XX вв. // Православная энциклопедия. Том «Русская Православная Церковь». Москва, 2000. С. 485 — 491. Бусева-Давыдова И. Л.Русское церковное искусство. X —XX вв. // Православная энциклопедия. Том «Русская Православная Церковь». Москва, 2000. С. 519, 537.

- Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Москва, 1998. С. V – XIV. «Надо прямо сказать, что до сего дня монашество являет нам единственную в своем роде, на опыте проверенную, тысячами примеров подтвержденную — практическую «удачу» христианства. Это, конечно, совсем не значит, что теоретически она исключает возможность других удач, отрицает другие пути, но в нем явлен несомненный успех хотя бы одного пути… В этом лике, изможденном постом, бдением и подвигом, омытом слезами покаяния, просветленном «умным видением», само тело преобразившим в дух, бесчисленные поколения христиан видели несомненное доказательство реальности нового неба и новой земли, тоску по которым Евангелие навсегда привило человеческой душе» (Протоиерей Александр Шмеман.Исторический путь Православия. Москва, 1993. С. 148).

- Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Москва, 1998. С. 196 — 197.

- Артамонов Ю. А. О начальном этапе монастырского строительства в Древней Руси // Могилянськi читання 2005. Київ, 2006. С. 33 — 39.

- Бобровський Т. А. Печернi монастырi й печерне чернецтво в iсторiї та культурi середньовiчного Києва: дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата iсторичних наук: 17.00.08. Київ, 1995. С. 107.

- Патерик Киево-Печерский. Т. 1 / Под редакцией Дятлова В. Киев, 2009.

- Дятлов В. Киево-Печерская Лавра. Справочник-путеводитель. Киев, 2008. С. 267 — 268.

- Патерик Киево-Печерский. Т. 1 / Под редакцией Дятлова В. Киев, 2009.

- Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883 — 1898. Т. 2. С. 268 — 309 (особому значению эпохи свт. Петра в истории Православия и Украины посвящена большая литература, в том числе ряд фундаментальных изданий: Голубев, 1883 — 1898; Жуковський А. Петро Могила й питання єдностi церков. 1997. Записки святителя Петра Могили / Упоряд. Жиленко В. Київ, 2011).

- Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Подг. Ольшевская Л. А. и Травников С. Н. Москва, 1999.

- Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883 — 1898. Т. 2. С. 293 — 294.

- Хведченя С. Б. Старовиннi карти розкривають таємницi лаврьских печер. Київ, С. 14.

- Iвакiн Г. Ю. Iсторичний розвиток Києва XIII —середини XIV ст. Київ,1996. С. 16 — 17.

- Iсаєвич Я. Д. Нове джерело про icторичну топографiю та архiтектурнi пам ятки стародавнього Києва // Київська Русь: культура, традицiї. Київ, С. 113 — 129.

- Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. Киев, 1982. С. 8 — 9.

- Архидиакон Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. С арабского Муркоса Г. Киев, 1997. С. 76.

- Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1931. С. XVIII —

- Киево-Печерский патерик: полное собрание житий святых, в Киево-Печерской Лавре подвизавшихся. В новом полном переводе (с издания 1702 г.) Е. Поселянина. Москва, 1897.

- Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Подг. Ольшевская Л. А. и Травников С. Н. Москва, 1999. С. 300 — 303, 305 — 309.

- Дива печер Лаврських /Вiдп. ред. Колпакова В. М.; упоряд. Жиленко В. Київ, 2011. С. 9 — 10.

- Например: Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры, 1805. С. 9; Митрополит Євгенiй Болховiтiнов. Вибранi працiз iсторiї Києва, 1995; Максимович М. О. Киев явился градом великим. Вибранi українознавчi твори. Київ, 1994. С. 67, 150; Обозрение Киева в отношении к древностям. Киев, 1847; Закревский Н.Описание Киева. Москва, 1868; Сказание о чудотворениях, совершившихся в Киево-Печерской Лавре при архимандрите оной Никифоре Туре, в XVI в. // Сказание о чудесных исцелениях, совершившихся в Св. Киево-Печерской Лавре в нынешнем столетии (1823 —1863 гг.).Киев, 1887. С. 14 — 17; Ханенко Б. И. Древнейший план города Киева 1638 г. Киев, 1896; Петров Н. И. Историко-топографические очерки Древнего Киева. Киев, 1897; Голубев С. Т. О древнейшем плане г. Киева 1638 г. // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Кн. 12. Киев, 1898. Отд. 2. С. 20 — 96; Ляскоронский В. Г. К вопросу о древнейшем плане гор. Киева, изданном в 1638 г. // Сборник статей в честь гр. П. С. Уваровой. Москва, 1916. С. 202 — 214. Щероцкий К. Киев: путеводитель. Киев, 1917; Петров Н. И. Опыт реставрации плана Киева в «Тератургиме» Афанасия Кальнофойского 1638 года // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 23. Кн. 1. Киев, 1918; Каргер М. К. Древний Киев. Т. 2. Москва — Ленинград, 1961. С. 109, 350, 374, 429 (см. также примечания 9, 12, 13, 15, 20, 22).

- Митрополит Євгенiй Болховiтiнов. Описание Киево-Печерской Лавры. Киев, 1831 (вольный перевод экспликаций карт); Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 1874. Отд. III(перевод эпитафий); Священник Василий Антонов. Чудеса, совершившиеся в Киево-Печерской Лавре, по свидетельству иеромонаха оной Афанасия Кальнофойского, изложенные в книге «Тератургиме», им же составленной и напечатанной в типографии Киево-Печерской Лавры в 1638 году. Киев, 1890 (вольный перевод избранных рассказов о чудесах); Афанасий Кальнофойский. Тератургима, або Чуда (Київ, 1638 року). Перевод Шевчука В. (з польскої) iЛитвинова В. (з латини) // Хронiка 2000. № 17 — 18. Київ, 1997. С. 23 — 44 («До ласкавого читача», «Параграф перший», «Надгробки фундаторам», «Каталог добродiйникiв»).

- Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. 7. Киев, 1887. С. 49 — 132; Жуковський А. Петро Могила й питання єдностiцерков. Київ,1997. С. 257 — 275; Дива печер Лаврських / Вiдп. редактор Колпакова В. М.; упоряд. Жиленко В. Київ, 1997. С. 74 — 81; Дива печер Лаврських / Вiдп. редактор Колпакова В. М.; упоряд. Жиленко I. В. Київ, 2011. С. 112 — 122; Записки святителя Петра Могили /Упоряд. Жиленко I. В. Київ, 2011.

- Чумаченко О. Ю. Афанасiй Кальнофойский — перший упорядник некрополя Успенського собору Києво-Печерського монастиря // Могилянськiчитання 2000 року. Київ, 2001. С. 292.

- Там же; Шевчук В. «Тератургима» Атанасiя Кальнофойського // Хронiка 2000. № 17 — 18. Київ, 1997. С. 18 — 19.

- Шевчук В. «Тератургима» Атанасiя Кальнофойського // Хронiка 2000. № 17 — 18. Київ, 1997. С. 18 — 19.

- Чумаченко О. Ю. Афанасiй Кальнофойский — перший упорядник некрополя Успенського собору Києво-Печерського монастиря // Могилянськiчитання 2000 року. Київ, 2001. С. 293 — 294.

- Шевчук В. «Тератургима» Атанасiя Кальнофойського // Хронiка 2000. № 17 — 18. Київ, 1997. С. 18, 20.

- Чумаченко О. Ю. Афанасiй Кальнофойский — перший упорядник некрополя Успенського собору Києво-Печерського монастиря // Могилянськi читання 2000 року. Київ, 2001. С. 293 — 295.

- Шевчук В. «Тератургима» Атанасiя Кальнофойського // Хронiка 2000. № 17 — 18. Київ, 1997. С. 18 — 22.

Источник: «Православие в Украине» (www.orthodoxy.org.ua). 28 сентября 2013 год

Меню

Меню